|

|

��ڵ����ݼ���������Ӽ�ҳ������˵���ס�������������ڵ�һ���������Ѿ��������ˣ�����ʱ����Ը�ʣ�������������ɡ�# L9 z& `8 o3 J* ]

��������ȥ�Ϻ���һ�������ң���֪����֮ǰ������ɼ������ӣ�ץ����ץ��������������������

; ]; F" `. a8 u# G5 p$ E* z: u6 S6 L**************************************************************************

4 c4 ] u& J) R9 E9 J; s8 Q ��ʽ����������Ʒ�Ľṹ��ʽ��������Ʒ����ʽ�ܸ��ӣ���רҵԺУ���ʽ��һ�Ŷ����Ŀγ̡���������ʽ�ṹ��Լ���Ҳ�в������͡����ﲻȫ��ϸ˵��ֻ����ҽ��������õļ������͡�+ C) d/ p2 y# \6 `# |" E% |

4 x0 d4 ]& k' [+ @' b

һ��һ���� 9 G" B" s( m% B6 k8 [

1 Z7 ?. A/ C! J һ����Ҳ��һ����ʽ�����Ǹ���ֻ��һ���ֶΡ��ڴ�ͳ��衢�������г������ִ�������Ҳ����û�������Ľṹ�������ϸ������еġ��ž������졷���Ǹ�һ����ĸ������������ϰ�����ʦ�ġ�ȫ�����Ҹ��ࡷҲ��һ����ĸ�������Ϊһ��������������С���������ⵥһ������չ�������ƣ�����������Ժ��١������ϸ�������ר��˵�ֶεģ���ô����Ͳ��ن����ˡ�: ?: ^$ W3 M" h; Z7 A6 [1 [

. J* Q" f8 V# o- p; U

���������� 7 g2 |; `0 q6 L N$ }

( J; H9 p2 I1 R, t0 r6 U- y5 ^ ѧԺ�ɵĽз��ǵ�������ʽ�����Ǽ��������ֶ����������Ľṹ����Ȼ�м��Ǿ��и��ӵ��£��ԣ��и�������ʽ����Ȼ�����������и�������ʽ����������ֻ�漰�ģ������Һʹ�Ҷ���ҵ��ѡ�֣���е���ô��ʽ����˵�������塢��������ˡ�

, h" q- ^ Q6 u

+ R7 u! Z. z/ q7 F/ _ ������ṹ�Ǹ�����������㷺����㷺����㷺�����ǻ�������Ҫ������˵���������ʽ�ṹ��������������������ʽ��% g& G7 h' x! w( |) C5 c9 Y8 ]

9 F% v9 p- J: e/ l9 {

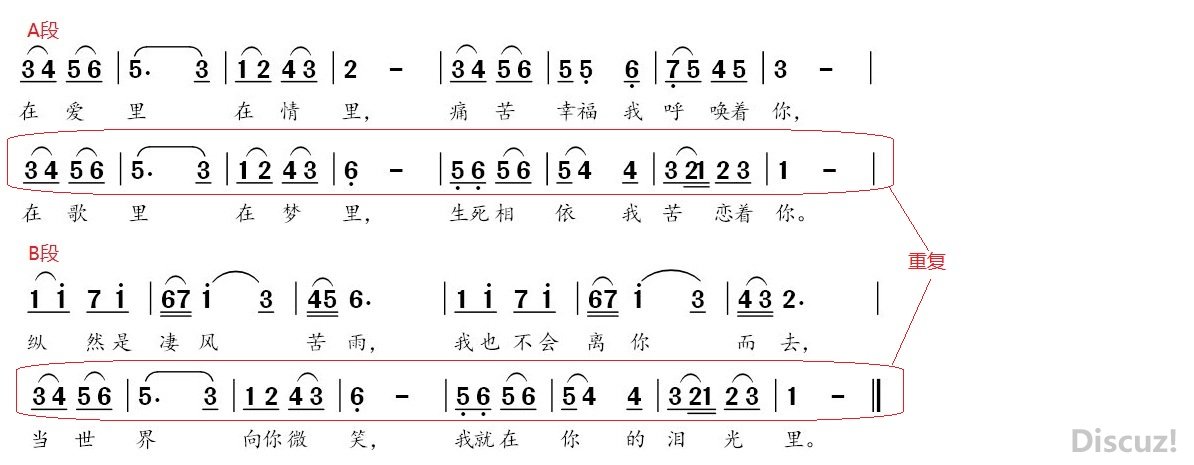

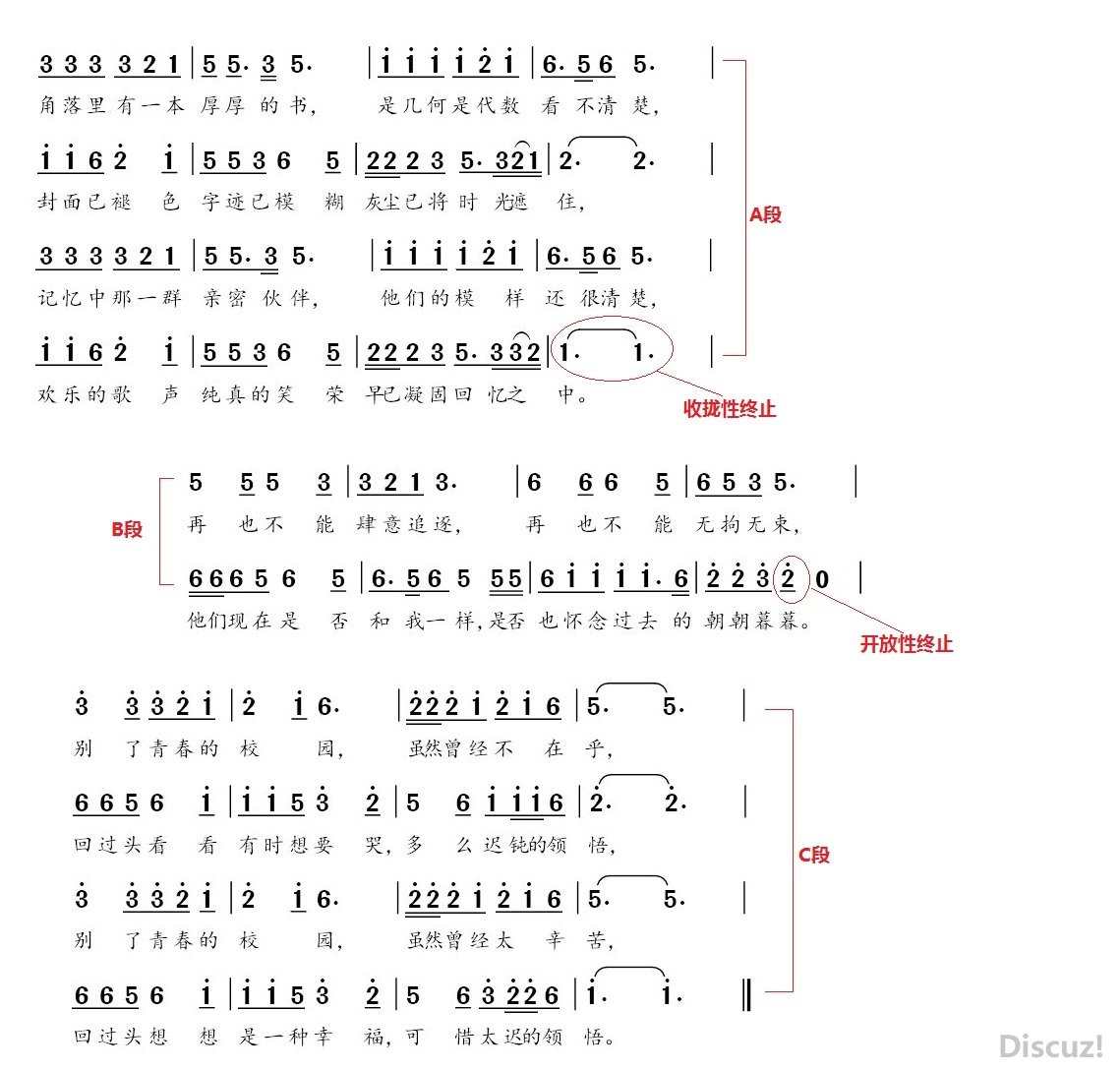

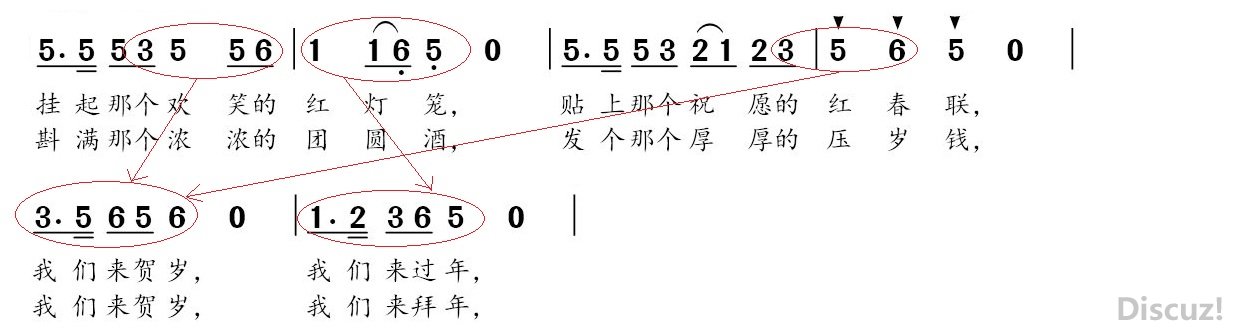

1����������������������A��B�����ֶι��ɣ�B�ε�ǰ�벿��������A�ζԱ��Խϴ�B�κ�벿��������A�εIJ������ɣ�ʹ�����������ɲ����˶Ա�����ͳһ���ص㡣5 J2 X' u& r% z1 x- q5 R3 ~) A

��1������֮����������Ȼ�� ��Ϊ��������B��ǰ���䶼�Dz�������3С�ڣ�ͨ��������ߣ��˶Ⱥ����ȴ������ֳ�����������A���γ��˽ϴ�ĶԱȣ�������������ظ���A�ε������ľ����ɡ�9 A) |8 O. i( E- d, r T* V/ V

������������# P4 ~( @7 B8 c S

! K! P1 n4 x+ P0 @' B

. r3 S+ h5 x! M9 b& @6 i2���Ա�����������A��B�����ֶ������ɡ����ࡢ�ṹ�ȷ���ԱȽϴ�һ��˵��B�ε���������ߣ�����������ɡ����ࡢ�ṹ�Ȼ��в�ͬ�����������Ǿ���ijһ�����ͳһ�ԡ�

& H) e' G7 r( K# z$ J��2�����������꡷���Ž��ִ� ����������A��B�ζ��ǵ������ӣ����־��������λ�ò�һ����A�ν���Ͻ��գ����ֻ��졢��Ծ��������B�ν����������������һЩ��B�����������һЩ���ⶼ��A���γ���һ���ĶԱȡ�B�ε�������Դ��A�ε����ɣ���Ҳʹ�����ֶ�����һ����ͳһ�ԡ���Ϊ�������Ƚϼ����ͣ��ڱ���������ϸ���ⴴ�����̡�! \6 ]3 g- n. s! |5 U) {( c% N3 f

������������- b. `6 _: }/ m! r

4 u8 k) O3 c& o4 x G

4 u8 k) O3 c& o4 x G

* P" G1 Q' Y* O& a; T

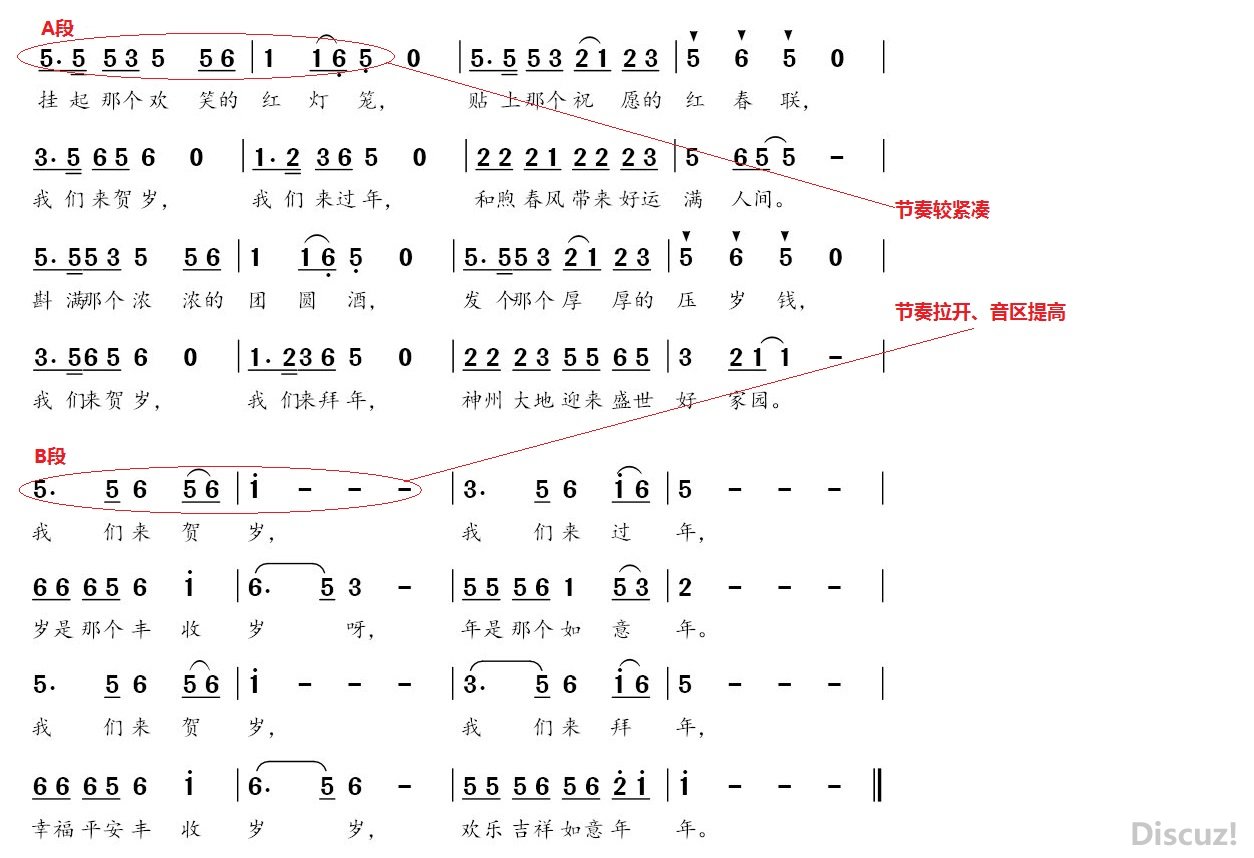

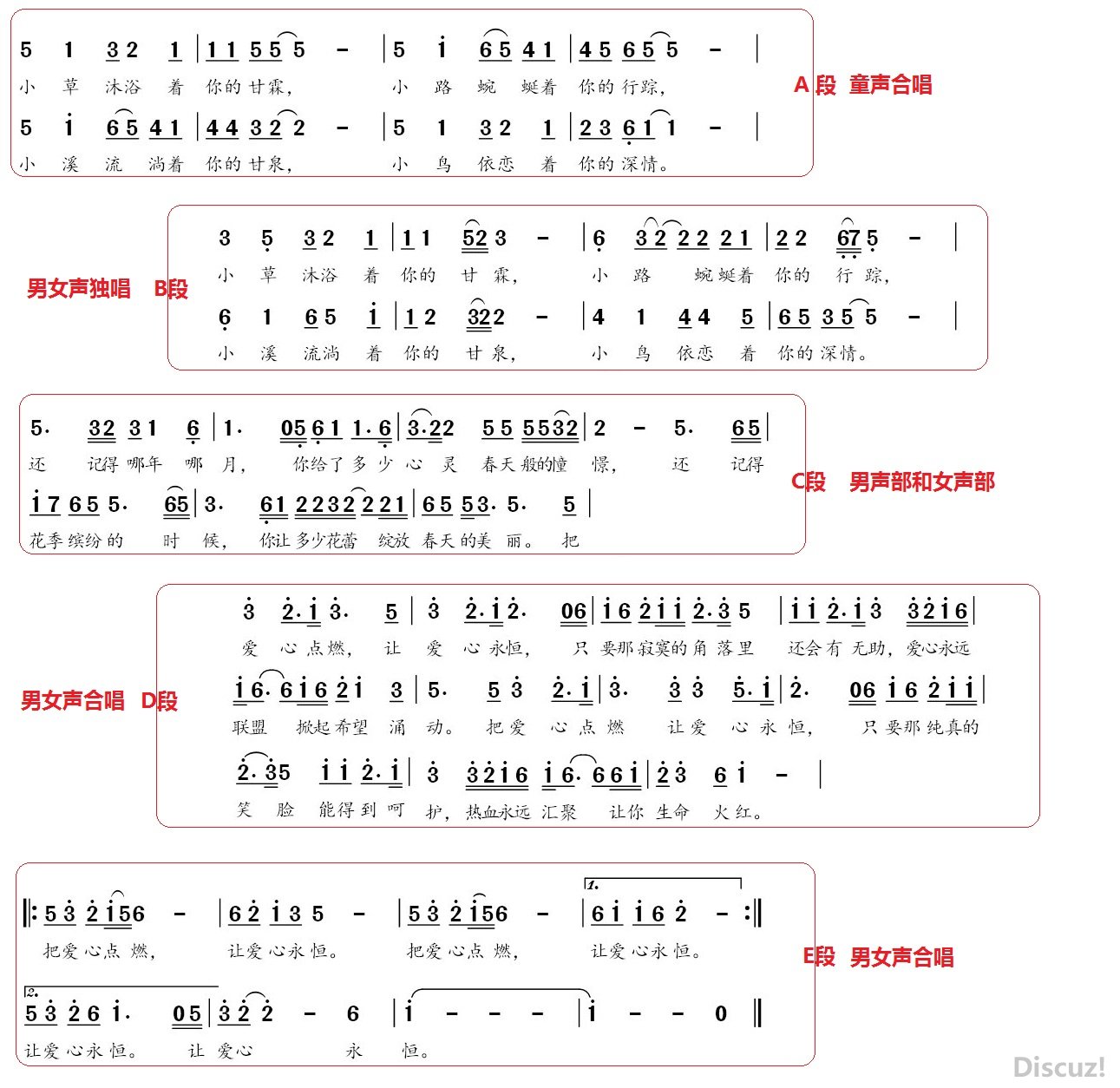

3����������������������÷ֽڸ����ʽ��ÿ���ݳ���ͬ�Ĵʣ�����ֻ��һ�δʣ�ÿ�鶼�ó���������ʽ�ڽ������ж���������������A��Ҳ����B�Σ�����Ҳһ�����硶�質���������ݷ������A���Ǹ��裬B�������衣���������ڴ�·�ϡ����ٷ������A�������裬B���Ǹ��衣

' m9 w/ h" L/ J% [: w# t �������������ڵ�������������Ҳ�����ã����硶�߽���ʱ������������� ӡ������A�������裬B���Ǹ��衣��ʵ������������������ɽǶ�˵Ҳ���ڶԱ��������壬֮���Ե���һ�������ǴӸ�ʽǶ�˵�ģ��ڽ����������е������������壬���ڸ���ֻ��һ�δʣ�ÿ�鶼���ݳ����Ե�A��B�ζԱȸ�ǿ�ҡ�) `" k: _7 z8 t7 K1 V6 W# p& c

��3������������������� ����������A�������裬���δʡ�B��ֻ��һ�δʡ�+ \4 [4 G( {6 K

������������( g: Y, F3 M9 B; G4 r8 h

: e5 F4 m( }5 q! ?) ]$ E6 k/ W% ^0 |& T# s2 o; n8 _1 I

����������

0 ^* H) |6 X$ A. m' W4 _: R! x# M, z$ g7 }2 g

�ڸ��������ý϶࣬�����������塣������Ϊ��Ҫԭ�����ڴ�����д������ĸ�ʱȽ϶࣬���Թֲ��������ߡ����������õ���������ʽ��

% _. Y, I" Q5 K# d* c8 @

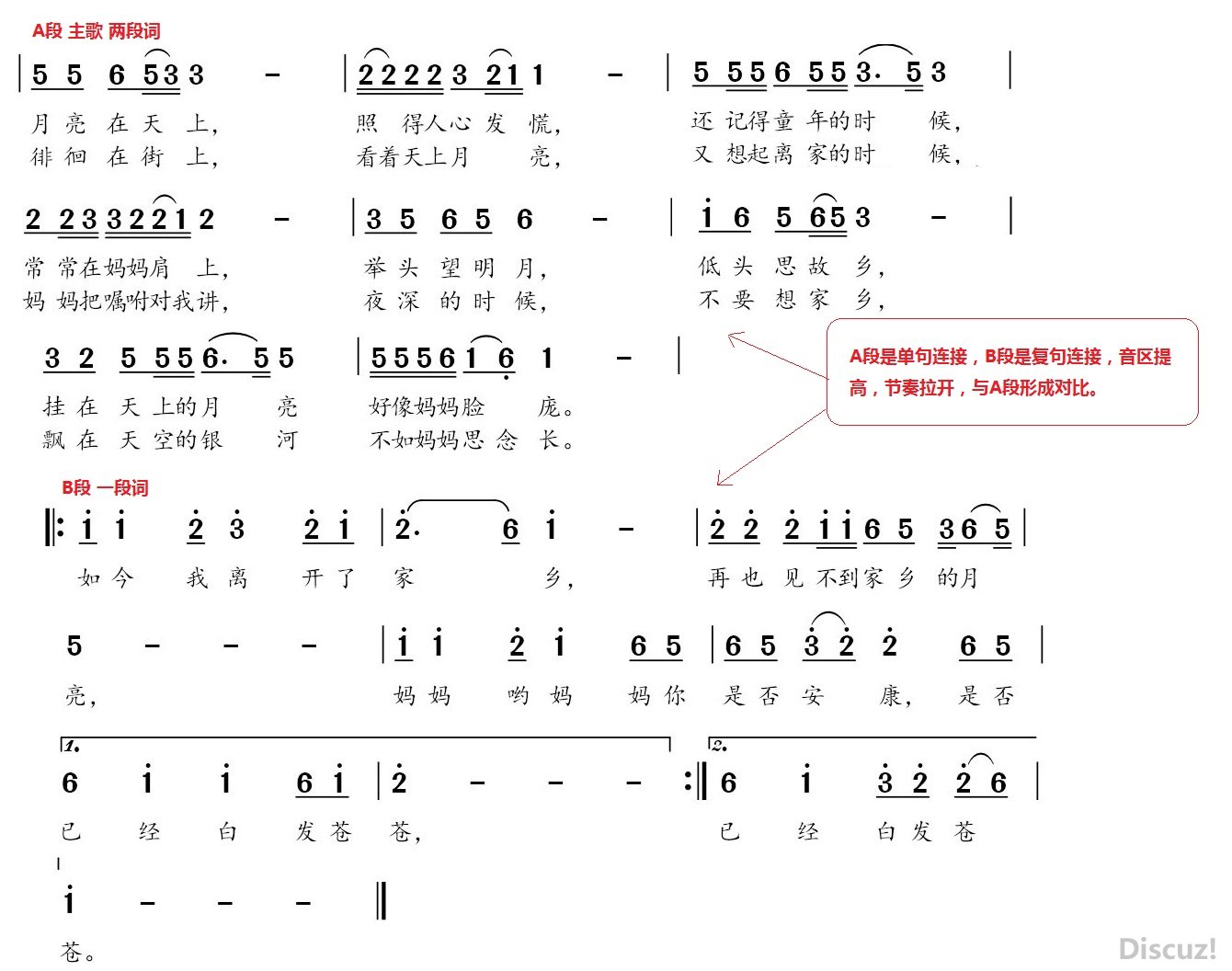

" }% y9 I1 c) g! m, w$ [1 v) `1�������ֵ���������A��B������Ȼ�γɸ�����ĶԱȣ����������ֻ�仯����A�����ɡ�ע��������������������һ�dz̶��ϣ��Dz������ֺͶ������֣�����λ���ϣ��������������B�ν���������£����ֹ������ֹ�������֣����������������B���ڲ�������������ƽ�����߳���ƽ����

7 M( j. d" [' j! _+ v/ s" C��4��Ů�˻�������� ��ҫ��������

/ Z! ~' d8 L7 j, d������������. P; k; ^9 B$ w# x# i

" d$ z- t8 Q0 `1 ^3 Z8 i

" d$ z- t8 Q0 `1 ^3 Z8 i

% Q0 v0 \. J1 b2 m

2���������ֵ����������������ɸ�����ͬ�����жԱȡ����������ε����ģ�ͨ���ڵ����δﵽȫ����߳��������ĸ����У�ע��A��B���ο�������£����ֹ��Ҳ�����ǿ�������ֹ��ͨ������£�����B�θ���������������ã����Գ����ǿ�������ֹ���Ա�����Ȼ����C�����ɡ�& u! _6 A. o' l" H

��5�������ഺУ����Ư��������� ����������+ s! M _0 y) ]

������������

2 o- W+ D5 P V7 @

' |& x' h2 J0 g3 ^& n, N, o3 f3 _0 m6 M

�ġ������

0 R- h( _1 K+ O1 u% J' r! X T% z6 r! S5 R1 e; Y+ g8 `3 B" p

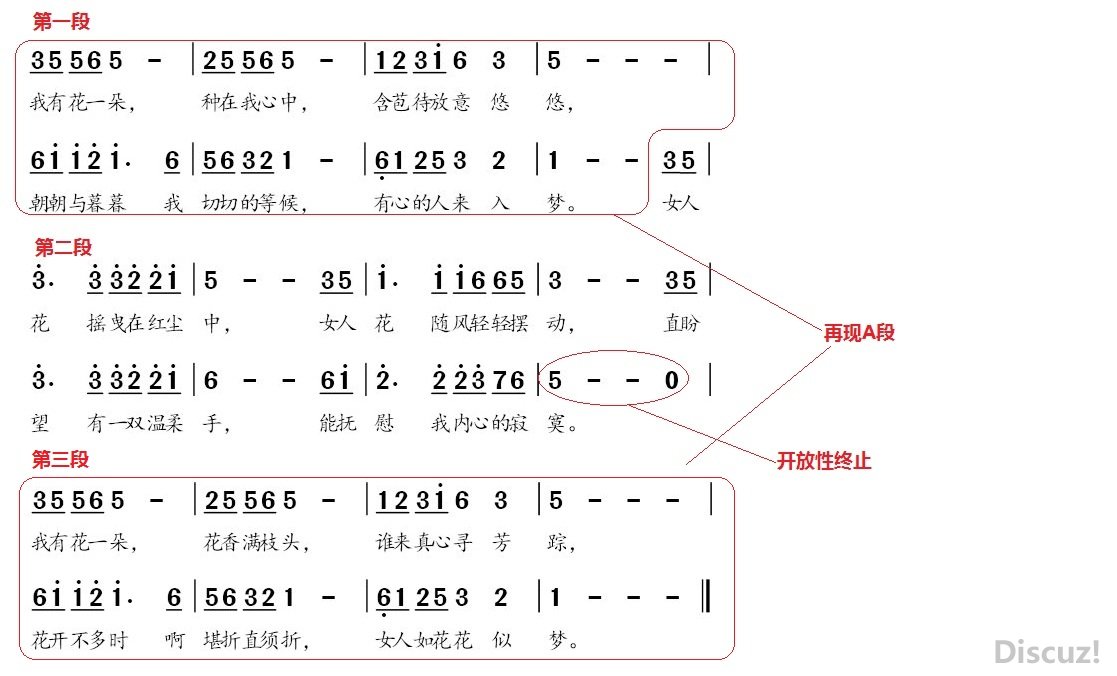

�ĸ��ֶ����ϵĽṹΪ����塣�����ĸ��ֶλ��жԱ�֮�⣬���г�������Ϊ����ʽ��A1��A2��A3��A4... ...�ͻ���ʽ��A��B��A��C��A��D... ...

% e+ d1 V! j h ������ʽƽʱ������Ҳ�����ã����Խ���ֻ�ٸ������ֶξ�����ͬ�Ķ�������ӣ�

: q, i: V+ c j; t( Y��6���������㡷���¾����� ��������

% R! c! \' ]* z6 \' F; J% m

( W$ m' ^" ]- w/ E! O' o5 y

( W$ m' ^" ]- w/ E! O' o5 y

; g, T% A7 ^' R& U**********************

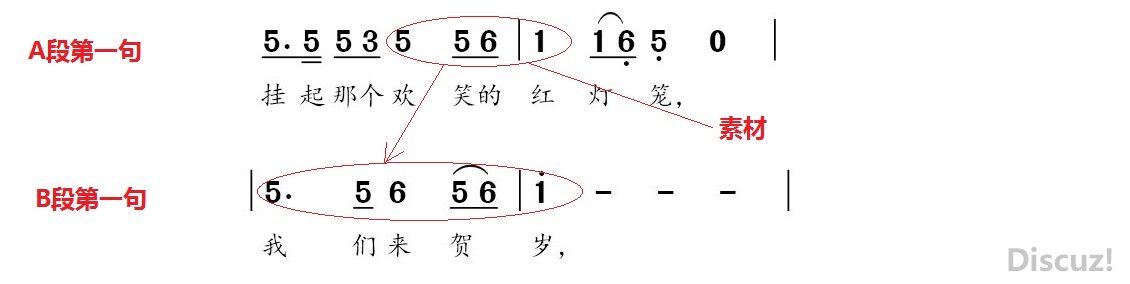

7 i+ C! z0 P9 h' L7 S' @ ʣ�µ�ʱ��������ǽ���һ�¸��������������꡷�Ĵ������̣�9 E( _ \; a7 J' v% V% B" C d3 A1 ~

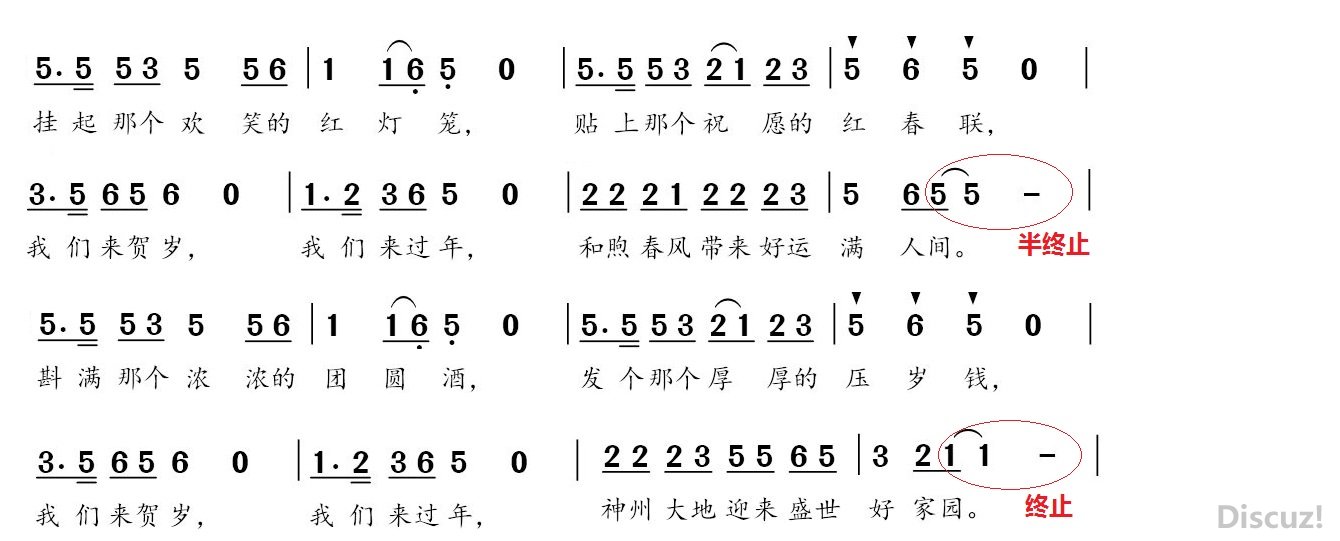

1���ȷ�����ʵĽṹ��

2 F8 Z$ g9 {6 t3 ^9 H% ?��1��

7 l. Q+ W( J7 ]" Z! Z3 K; {�����Ǹ���Ц�ĺ������+ `+ H; Q. U" Y' _7 O

�����Ǹ�ףԸ�ĺ촺����

4 ?( B# m1 `# l1 T6 \! K4 R���������꣬���������꣬

H* [% v" Z; i8 g8 }6 X���㴺������������˼䡣% S. x( G# ?5 |2 d/ M8 K& ]

��2��8 f' z. h, D* _" ]' e9 B9 \

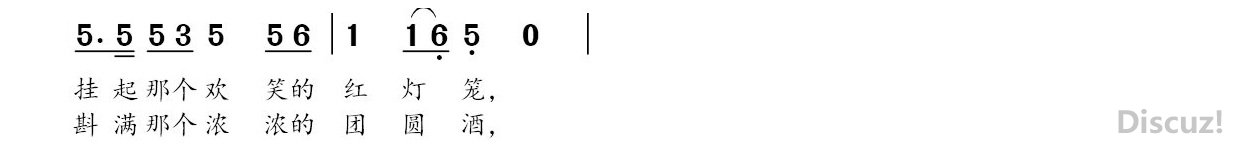

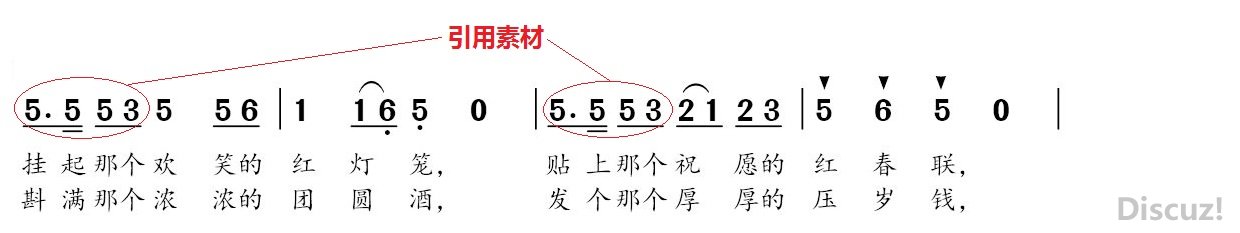

�����Ǹ�ŨŨ����Բ�ƣ�& y. Q: p6 G$ s% b

�����Ǹ�����ѹ��Ǯ��

1 j6 w- [7 z, Q" f# @( n���������꣬���������꣬) W3 s3 I# Y! Q+ c H! R$ f* M

���ݴ��ӭ��ʢ���ü���: o4 G4 A$ J$ }( ]

��3��

* X# m4 _9 g! ~, u$ J I: A, u; s6 z���������꣬���������꣬+ E2 v% P& }2 Z3 r8 `

�����Ǹ�������ѽ/ R/ h% M: d8 b9 \+ L. J; g

�����Ǹ������ꡣ4 j8 i# c5 i4 j* z3 N) c6 P

��4��

! \8 B7 k; E4 v$ O���������꣬���������꣬

6 c$ { e; J0 ^6 H6 p9 _�Ҹ�ƽ���������꣬' G M7 d& a/ g

���ּ����������ꡣ, }$ ^7 J- V* B1 t2 e

/ g5 b' T( e: R3 L2 T7 M

��������ĸ����䣬���Ƿ���ǰ���κͺ������ھ�ʽ�ṹ����������������ģ�ǰ������ͨ�����峡���Ͷ�������д��ҵ������������������й�������գ������μ�����д�˹������ֻ��֡�ףԸ�����顣���������϶�Ҫ�������ֶ������ֵġ�

/ i! [# [/ k3 r) b. F& ?( ~/ N \, h% Y/ ?* y! j' b9 I8 l& S

�ٿ�ǰ���δʣ�ÿ���Ƿ������ľ�ṹ��ÿ�䳤�ȴ�����ȣ���һ�о�����д�ĸ�����ͬ�����־䣬��ô�ڶ��δ���ô���أ����ְ취����Ϊǰ���θ�ʶ�Ӧ�ĸ���ṹ��һ�������������δʹ���һ�����ɡ����Dz��ò������ʽ��ÿ�����ʰ�����һ���־�������Ļ������ΰ˾�ʣ��ĸ��־䣬��Ȼ�Ƿ����Խṹ���ֶ���һ���ֶ��ڡ������������ʰ�����һ���־��ڣ��־䳤�ȱ�Ȼ���ӣ����������Է��Խ�����Ҳ��õ�һ�ַ�����) Z6 z9 K- S& Z3 b# W4 h

" }7 v6 @* v1 i2�������������д����Ļ������գ������ٶ�Ӧ���ǿ�ģ������Ӧ����ǿ�ģ��Ҹ��˾�����ǿ�����һЩ�����Ҳ��ô��ʽ����Ϊ���ʽ�������Щ��������ƾ����д�������������ĵ�һ�䣺

: l7 c* |5 p- i J1 c8 n8 k( F; Y: r��7

/ n( |, I1 m4 F9 `. @

# _4 A* u. s2 Q C' r

# _4 A* u. s2 Q C' r

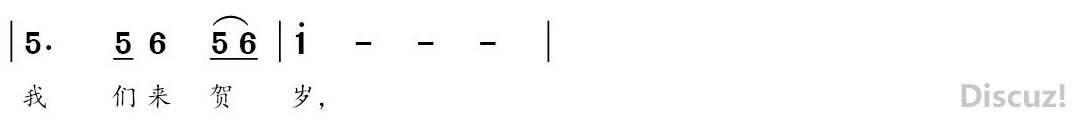

Ҫ�ȶ���ʽ����һ�������Ӧ�ý����������ҵ�ij�����ϣ���ѡ����ǵ���5���Ͷ�Ӧ���֡�������˵��������135������������������ڶ��ε�һ�����ġ��ơ�ҲҪ���������������135Ҳ�����������ơ��ֶ�Ӧ����5���ܳ�������Ȩ������������ˡ�

! D8 c4 A- I1 Y3 Y0 K1 l8 K8 i/ W7 b7 T' j, x! K5 \

2���ڶ���Ҫ���̵�һ����ص����������Ϊǰ����Ĵʸ���һ���ģ�һ����д���Ͽ��Կ������ظ������Ӧ�������õ������귨������һ���һС��ǰ����������Ϊ�زģ�Ȼ�������ɷ�չ���е�����5�ϣ�����ǰ������Ľ�����һ��һ�ߣ�����һ��һ������˶Աȡ����ڵڶ�С�������������ĸо�����ֻ����ͨ��������Ծ�Եļ�ǿ�������ֹ���Ļ������ա�. b" g7 G; n7 M1 a3 L. q3 _" Q

��8

- A [5 P3 s4 z

% Z& W/ w' R; o) S7 ?- U5 b+ C

( ]0 y: X- H$ O# m+ G3�����������Ǹ����ѽṹ�����������о���У������������Ҳ�����˷��ѽṹ����ơ�������ͨ����ת�ijɷ֣����Է��ѽṹҲ��ǰ���������ṹ��ȣ��������ʸС���������Ȼ��ǰ��������ϵ������ǰ������������Դ��ǰ�����е��زģ�����Ҳ��������ǰ�������Ϊ6������Ҫһ�ֲ��ȶ��У�Ȼ����6�������°������ȶ���5��ΪʲôҪѡ��5����Ϊ���ľ����ֶεĽ����ˣ�ǰ��������5���������������

/ n, K1 w) ~* r! {; A$ j# |��9+ }$ M: E5 F7 K

6 ?2 r3 s s1 r- c& X, ^6 _4�����ľ�Ӧ�����ֶεĽ����ˡ�ͨ��ǰ��������ɣ����ľ�Ľ���������Ȼ�����������ϡ����ǣ���Ϊ��������Ҫ�������ɳ�һ�µڶ��εĴʣ�Ȼ�����һ�ν����������ϣ������Ե�����Щ�����ǰ�����Ϊ����ֹ������������������ɳ��ڶ��θ�ʣ��������������ϡ�����һ��������ֶξ��ɷֽڸ�ʽ���ľ����ֶα���˸��ֶνṹ�ˡ�

; E4 |: G; q" v7 y��10

8 y- H" M1 q! }9 e. z$ A' y) r

0 ~- ?0 w( d7 B! K5 J# O

0 ~- ?0 w( d7 B! K5 J# O

) F! g# K* l4 N% a) W5��д���һ�ֶΣ���д�ڶ����ֶ��ˡ������δʵ�һ���Ƿ��ѽṹ����ǰ���δ����Ѿ����ֹ��ˣ����ݵ�һ��Ľṹ�ص�����⣬ȥ���Ĵʺ������Ǹ�������ѽ�����Ǹ������ꡱӦ����һ�䡣��������˳Ĵʺ����Ƿ��������䣬�����䳤�����ϴ��Ķ�������ʳ�����Բ���С���������Dz������ġ����еĸ������ڸ����涼������������Ϊ������������������γ�ƽ�⡢�Գơ�

1 o$ p, K9 @1 M" ^ ���ԣ��ѵ����ʶε�һ������䴦�������ǰ�һ���ʷ��������־��У��������Ǹ����ѽṹ��д�������־�Ҳӭ�������ľ���С��ڶ���Ҳ��������������γ����ĸ��־�ķ����ṹ�����Ķθ�ʵ�һ�����ϣ�������������������ͬ��������Ҳ���ĸ��־�Ľṹ�ˡ�8 v$ O4 {1 {1 y; M8 l

OK������A�εĽṹ��ʽ��͵��������B��ҲŪ�ɸ��ֶε���ʽ��������ֻ��д���ĸ��־䣬���ܰ����θ�ʶ������ɽ�ȥ��0 c/ @% O& n! w) y3 G6 O2 M

B��Ҫ�����һ�ֶ��γɶԱȣ��������ַ��Ǿ��������ͽ���ĶԱȡ������������B��ͨ������������ǵĶ��䣬�߳���Ȼ����������������������B�ε�һ�־���γ���������ӣ�

2 ^' r" x( v5 d8 B��11

$ E+ W; D# |, ]' T

$ W0 _; o3 A1 h: N0 y0 ]

$ W0 _; o3 A1 h: N0 y0 ]

��Ϊ��������٣������Ȼ���������ⷴ��ʹ����A���ڽ����γ��˶Աȡ�������1�ij�����ʹ����Ҳ��A���γ��˶Աȡ�����Ҫ����ʹ���ϣ���ʵҲ������A�Σ������ڶԱ���������ͳһ�ijɷ֣�

; g7 z# A9 h# d2 h* r8 n3 O% q��12

: p/ b6 Y) c' W4 Q$ |

$ h6 \5 a" m- E1 }! r( p% v0 S# o3 }7 x& y2 Y' u

6���ڶ�������ǰһ��ʸ�һ�������Եڶ��־��ڽ���������ͬ�ģ������ɲ�ͬ���������ǰ��˵�Ķ�Ӧ����ǰ��������Ǹ���1������������������������5�ϣ�����һ��һ�ֵ�Ч����A��ǰ����Ľ�������������ͬ�����ص㡣

2 B* U, a1 Y$ r2 ]: |3 T��13% V" H8 A9 g" I: i& G5 _

2 ?9 {6 _' L6 B

* t1 ^& b" W. ?# U$ j! C' d s7��B��ǰ�����־�Ľ������������ģ��Ǹ�ʵ�����ʹ����������Ҫ��A���γɶԱȵ�ԭ����Ϊ���Ľϳ�����������������Ҳ�����ģ�δ��̫�����ˡ�����Ϊ�ǵ����䣬���Կ����á�ת���ķ������������ֵ����У�������������Χ�Ʋ��ȶ���6�����У��������ý������Ӻ�����ڵ��������γ����ĵ�ʱ����������ʹB�νṹ���������ת�ϵ����ʣ�5 l$ K7 D1 m+ |4 _5 M9 s7 I+ o

��14! |' Y5 {0 U' `: M3 J$ C1 n

+ O! O! {" I- d8 U& N; G

0 H j) @) @7 ^7 e) B1 g6 T8�������־�ϰ���Ͼ��ǽ����ˡ����ղ�˵�ˣ�Ҫ��A���������ø��ֶεĽṹ��ʽ������������������ֹ������������������ȫ��ֹ������ֹ����û����A�ΰ���ֹ������5��������2����Ϊ���������������顣�����㣬B��Ҳ����ˣ�

) R! i; L8 T1 G��15, V0 B1 v1 K( z: b7 e& q

. e( j" ^% |! {5 N7 r. r0 U% T) i: e& a& M

д������˵���ˡ���������һ��ɣ�

6 U, ~$ {& ^* p��������1 B# n: }8 P; I3 r; V

|

|

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )