|

|

��������� ���� �� 2016-12-22 17:56 �༭

. U% G' z/ K8 G

: h* b3 d" I4 X2 h9 V! t% a�ߡ������־� # X* n/ N. D5 E8 j, _! M% _) i$ A. L) E- B

& }/ A8 \: D; K7 C7 j0 ?: K1 A

������������������Ҳ��ʱ������������ֲ�ͬ��������������Ʒ��������ò��һ���ӳ�����������ǰ��һ��������Ʒ������ʱ������ţ�ֱ�����һ���������������Dz��ܸ��ܵ�����������Ʒ�ڱ�����������ݵ�ϸ�������

2 P1 z. A$ }+ k$ P2 ^2 S; u; V* ^0 Q' V9 e

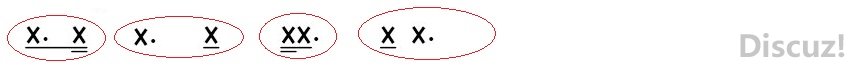

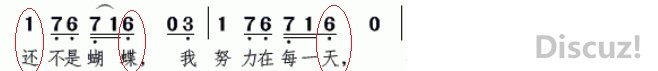

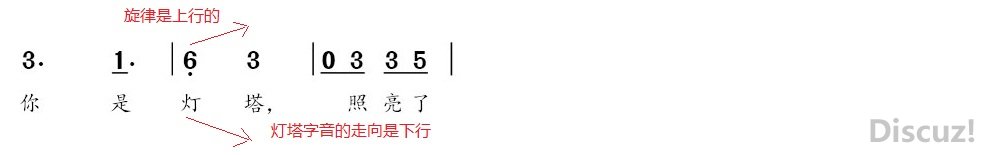

���ǣ��ڸ����ݳ����һ�䣨��ǰ�̸����ʱ�����������ܸ��ܵ���������ʲô���ʲô������ʲô�ٶȵȵ�һЩ����������ĵ�һ��ñ��ǡ�һ�ߡ���ͨ�������ǿ�������������ֻ��ȫ���������ԣ�ͨ���Ѹ����ĵ�һ���Ϊ�������־䡱�������־��ڸ�������ص��ǽ����������־��д��������

# G, ]: x4 I# n4 q* q' ?1 D1 d5 a4 _$ D( n. b

����дһ�������������Ǵ������־俪ʼ���ڶ���֮ǰ���������䡢����һ���������йؽ�������������֪ʶ��

1 V6 ~' ]; w5 d2 T# m- D+ C% F+ k

8 ]1 R: ` Z2 x9 m1�����ֽ����͵��ص��������еĽ����ͣ����·�Ϊ���ࣺ���ֽ����������ࡣ

! p! n; C+ G G; x2 w�����ֽ��ࡿ�ڸ��������У���õ���ȫ�������ķ��������˷�������ʮ���������ͽ���ʹ�õ���ʮ������������Щ�����������ܵ���������λ�����ϣ��γɵĽ���������ֳܷ�ǰ��ʱֵ��ȵ������֣��ͳ�Ϊ���ֽ��࣬�����г��õľ��ֽ�����������Щ�����ķ�����Ϊһ�ģ���- X, @) B. T3 H, j

��1

& W$ W, n( n/ I- a f6 m7 S

0 j, ~1 m/ t0 G5 A8 R

0 j, ~1 m/ t0 G5 A8 R

���ֽ���������ص���ƽ��Э�������������Ľ������ࡣ* h& [! i( c! S$ G. a u$ _3 p

4 D7 X! v, n+ E# G/ H* e3 z) ~8 m. y��������ࡿָ����ƽ���ֳ������ֵĽ����͡����������Ƴ����Ե��ɶ�������ǿ���ɵĻ����������г������������и��㡢�з�������������

7 M, l4 @# n$ z���㣺��������Ӹ�Բ�㣬��ʾҪ����ԭ��ʱֵ��һ�롣���õ��а˷ָ��㡢�ķָ����Լ����ǵ�תλ����������е����㲻���֣�����и�ǿ�ҡ�, C# L" i: E+ b: q3 D

��2

9 {0 \0 e1 |& m. s+ j& r, ~

* `/ w# z6 a) t' N

* `/ w# z6 a) t' N

����Ӽ����Ͽ�����������תλ�����Ǻ���ࣩ��Ϊ�����Բ�㣬����Ӧ���ڸ�����࣬�����ɶ��о��Ͽ�������Ӧ�������зֽ��ࡣ' @) x: l9 l4 O: f p6 D0 m

3 @2 m/ i: P$ I( a* U8 f1 p2 Q�з�������λ������ʱֵ����ǿλ������ʱֵ�������Ľ����о���������λ���Ӻ�ͬ�������һ���������������Աȴ����������ȡ����ķ�����Ϊһ�ģ���������һ���ڵ��з������׳�С�з֣��������ڵ��з������׳ƴ��з֣���5 {* N; y) w. m

��37 _, u+ E3 D6 Z( I

! D2 C5 a" [" ]

! D2 C5 a" [" ]

����������һ��������ʱֵƽ����Ϊ���ȷݣ������г������ǰ��ķ������ֳ����ȷݡ���������Ȼû���˶ԳƸУ�����������ǿ�����ã���Ϊ�������еĸ���������һ�������ݳ������ġ������������������������ǰʮ�����ʮ�������������ظж�û��������ǿ��

3 N( f& g f) x( m* E6 `��4����������ء�����־ƽ�� ʩ��������

0 L }& x5 \* B! ]3 r

5 Z4 x" h ]6 J( V) b" f! B) t

5 Z4 x" h ]6 J( V) b" f! B) t

ͨ������£�����������ռ������λ���Ǿ��ֽ��࣬��������������á���ͬ�����͵�ʵ������Ҳ�ܸ����ٶȵ�Ӱ�졣

8 E- C1 K+ C) o9 ^+ B, G# w: p8 M+ i( l0 T+ }1 K

2�������˶��Ĺ������������ɵ�����������Ҳ��ʱ��ʱ�̵ء�ʱǿʱ������ǰ���졣��Ȼ����ǧ��������һ�����˶����ɣ�. d! [5 |0 D+ z

���������ɡ������ͻ��������ġ���С�ڽ������ӡ����ǽ����˶�����Ȼ���ƣ������������ص�����������ס��ݳ���������ķ��㡣�����˶���������������������˶����ͽ������ݳ��������������ɣ�ÿС�����ʱֵ���������պ������ģ������ĺţ�������������ͳ�����

1 w Y5 t8 l6 v- g7 E��5

: C# E4 z4 E+ }1 g. s, d+ {5 c, N

( W/ r. B) p: d7 ^. y/ \

( W/ r. B) p: d7 ^. y/ \

����������һ��ȷ����ÿС��Ҳ����Ȼ������涨�����������Ծ�����������������Ǵ�ͷ��βһ���ĺš���Ҳ�����ڽ����˶��������ɲ���������+ o3 \" f+ J' N" x# x0 ?1 t

" i1 Z* e5 a2 Y/ @1 R# S2 w' x1 T! t�����Թ��ɡ���������־�Ľ����ص�һ���γɣ��ͻᰴ���Է�չ��ȥ��( Y2 ~- m" ?+ u. L+ X4 J

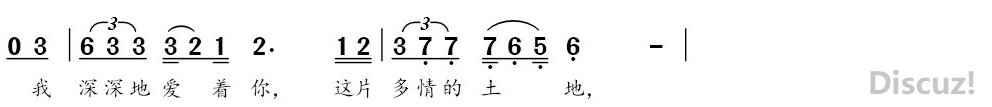

��6����һ�����ɡ������Լ����� ���پ�������A�Ρ�����ǿ���𣬽�����ÿ���־䶼��ǿ����

) Z' p5 I2 }( l$ U

( Q" [9 c- D# ]( h* J+ B��7������������˧�� �Ϸ������е�A�Ρ�����ǿ�ĺ�����𣬽������ĸ����־������������ʼ�� B& j4 K: H& v# b7 p5 b- c2 L

% g5 w, t2 c5 T, o# b��8��Զ����Сɽ�塷������� �Ϸ������е�A�Ρ����������𣬽��������־䶼��������6 O# S; Y+ e8 ]' G' Q

2 n3 ]* }7 M) ] |* K8 ?% h6 c% T0 x

2 n3 ]* }7 M) ] |* K8 ?% h6 c% T0 x

������Թ����ǽ����˶��Ļ������ɣ������Ƕ��ڸ�ʸ����ڳ��ȡ��ʸ������ͬ������£��������ֳ���������ɡ�������ڸ������ڳ��ȡ��ʸ���ϴ�ʱ���Ͳ���Ҫ������ѭ������ɡ�

* p6 @: E2 k9 j4 s) i

$ L1 K2 G5 J- m) G��������ɡ������˶������У���Խ϶̵Ľ�������ǿ�ҵ�Ҫ��������Խϳ��Ľ����ϣ����ڴﵽ��Ե��ȶ��������־��β�Ľ���һ��ϳ���ʱֵԽ��Խ�ȶ������˶��н�ǿ�ĸ����⣬ȫ���Ľ�����һ�㶼����ģ������������ӳ��Ǻ�����ʾ��. }3 }6 V1 Z. v9 w/ u" N5 ?2 k

, h" c" z* |6 ~0 t( o

3�������������ص������������ӷ����������������������ڵ������������̾���������������������̬��9 {* b, t0 Y" b

��ƽ��������ͬ����������Ϊ��ͬһ�߶ȵ��������ظ����У��ݳ�ʱ�����ܳ���Բ����Ч��������ƽ�����ص���������ȡ���Ծ��ǿ�������ܺ����⣬�Ͳ������ˣ�

* W9 b% N' J1 i4 C1 X5 \

; @- A) G6 B( D" V' n�������������������Ǵ�С���ȹ�ϵ�������������������������������������ɵļ�������������ϰ������������ֱ��ֱ�µļ����Dz�����ģ������Dz���ʽ�Ľ��У��������׳�������ͣ��������ڱ������顢���ᡢ�ͻ��������� W6 q1 d( m' i. z ^4 L3 N: }; }" j

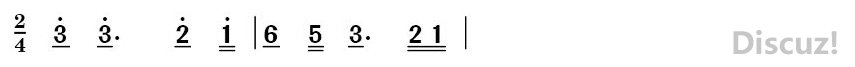

��9�����������ӡ������Ƽ�� ���������п�ʼ������Ƭ�Σ����ڵ�����Ҫ�Ǽ�����

" H$ _5 T- o& y% N" t, R; U8 `

- ^# O, c+ k& V" v7 Z$ o. S, f ��Ϊ�����ʽ����������ʽΪ�����ģ�����С���ȳ����������Ǽ����ġ�

. ^, g% R* J9 z2 ]7 L% u( \$ J, h

2 s5 e. I8 e# |7 M, { ]9 d' ~9 K�����������������������̹�ϵ���������ϣ���Ϊ������

" z' e+ U: n( q2 s) ZС�������������֮���������С����С��������Ϊ���ҷֽ�ʽ�Ľ��У��ڿ��ٵ������б��ֻ��á���Ծ���������磺8 @' k& L4 m( {; T; U

��10������֮�衷��������裩6 }/ z) m6 Y; b+ _

) r5 P/ l4 Q1 e; D, v; N8 I�����ٵ������У�С��Ҳ���Ա��ֺͻ��������������9 H2 ]: p; D- V! V- U

��11�����ġ������������

/ g( `9 V8 g9 O6 s1 _4 c6 n# v) A

8 r- d6 H4 A. U' ]2 Y- j5 G

8 r- d6 H4 A. U' ]2 Y- j5 G

���������������ϵĽ��г�Ϊ���������ڱ��ֿ��㡢���̡�׳�������ŵ�����ϴ�������������г��ô�С���ȣ�С�߶ȣ����˶ȵ�������

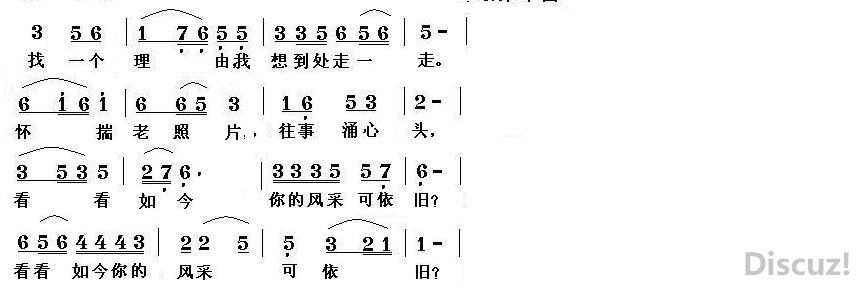

) L9 `1 ~0 L7 I$ N' p& K��12������֮����������Ȼ�� ��Ϊ�������е�B�����ɣ��������������ã��Ѻ����������������Ũ����кܺõر����˳�����

+ l/ Y$ ?2 Q" V. m. m& K

3 E) s( A% I& U" e: F2 z' Z

3 E) s( A% I& U" e: F2 z' Z

��13�������һ�ʢ���ĵط�������Դ �����еİ˶Ⱥ�С�߶�����������һ�����ʽ�������������ʽ�ĸ��������У�С�߶��������úܳ������������ɾ��к�ǿ������ɫ�ʡ�( F# J, s0 k i5 o$ k( `/ N

! Y9 u! _1 |, j/ v @& L9 I

! Y9 u! _1 |, j/ v @& L9 I

�־䡢�ֶ������������������˶ȵ��������û�У������ֶ�֮��ż������֡�& {6 T+ K9 a1 k, [

; i' m/ }! P) ]. r

4����ʽ�ȶ����ִ����������У�һ�㶼�Ǵ�ͷ��βһ�ֵ�ʽ���������־���Ϊ�������䣬��ȷ���ȶ���ʽ����Ϊ��Ҫ�����⡣�����ɺ����Ͽ�����ʽ���������ȶ��ģ������������Ͽ��������������ȶ��ģ����ԣ�������߽�����������ȶ���ʽ����ð취���������������ij������Ϊ�����־�����������������м���Ҫλ���ϵ�����% E2 U) Q8 \: J' n* {4 j

��14����һ�仰��һ�衷������� ���������е��䣬����һ�״��ʽ�ĸ������ڿ�ʼ��������һЩ��Ҫλ���϶����������е������������ִ����϶࣬�ܺõ�ȷ�����ȶ��˵�ʽ��$ ^9 ?% o2 ^0 [4 ?/ A

" K1 P$ A* Z9 R. F' R

" K1 P$ A* Z9 R. F' R

��15���ܻ���һ�졷�����δ� �Ϸ��������䣬����һ��С��ʽ�ĸ������������ҵ�������ʼ�������������м������Ҳ���������������

: m1 Q7 M* S1 o0 x: p) @

H; R7 ~$ t0 ?- V e2 X5�����������������������ƽ����ƽ��������ȥ���ĸ���������������������������½������������ֶ���������ĸ�������ȫ��ͬ�ģ����Ժ���������ɴ�����һ������ԭ����ǰ�����ǻ����ָ������ǻָ���ɣ���˼�ǰ��ո�������������������

% p, N% j3 U+ \# j9 g0 k' @/ w- S" B8 \' v2 d( ^' {

�������ʱ�������������Ū�������������п��������������˴��⣬������������ȷ�ر�����⣬������������ӣ����������ʣ����ĸо����ǡ����ǵ����������ǵ���������������������ǿ��Է��������Ĺ��ɣ������������������ɵ�������෴״̬ʱ��������Ȼ�ᳪ����. @" a6 ^+ T% B; D

��16

p, i6 B7 A! ~; v) @+ k: n W

$ _+ @2 T5 F* T1 m: B5 F; z6 z ����ǻԲ�Ǻ������������Ƿ�������һ�����������ֻǿ�����������ɾͻ��ɡ����ֻ���˵����������������������У��Ǿͺ�������������ѧ��ֵ�����ֻǿ��ǻԲ���ܿ��ܻ���������������ԣ�������ǻԲ��ʱ�Ƕ����ģ���ʵ��д����Ӧ��ȫ�濼�ǣ���Ӧ�þ����������������κ�һ�����������ÿһ���ֶ������ġ�7 i( x( p; S5 Z: G+ \! s

0 ]5 y4 N# d1 [! T( X: ^ ���ڴ��������˵��������ø��Եķ�����������־��д������д��֮����ø���ǰ�潻���ĸ����־���̬�����·���һ������־䣬���Լ����Բ���ʹ���������̶�������������

; K" O, J a& x( |9 f `. M& F

9 Z5 K1 Y/ `5 K) _3 P3 \7 u8 g2 y �������һ���Ϸ���ʦ����Ʒ�����軨�����������ʣ��е��䣺

$ y% V8 O2 u4 ]* [+ p+ r2 U$ d��17

0 Z3 }6 h$ m" g- @2 ~. I i

5 I6 o6 e. w5 C1 j! ^

5 I6 o6 e. w5 C1 j! ^

1���ӽṹ�Ͽ�������һ������С�ڹ��ɷ����Ե����ظ��䡣

3 A8 ?$ ]# p: e" a3 w2��ȫ���ٶȽϿ죬����Ϊѡ���������ӣ�ʹ������λ������졢��Ծ�������ϡ���������Ϊ��ͯ��������ٶ�Ӧ���ٿ�Щ��* t5 w( U+ S7 K$ k$ ?0 ~' I3 o

3����������Ҳ�������ҵ���������ʼ�������������־��ڲ�ʹ�����������϶࣬�ܺõ�ȷ���˵�ʽ�������ʽ���������Ӵ��ΪС������ͬ�����ӣ���ֱ��ֳ�����졢��Ծ��������

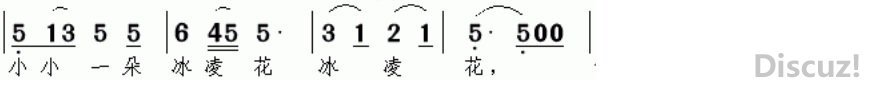

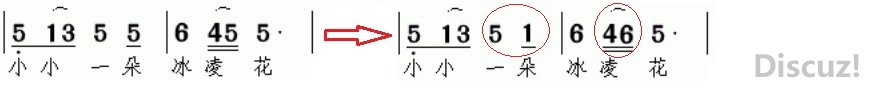

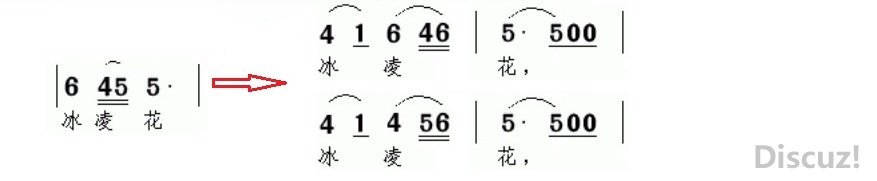

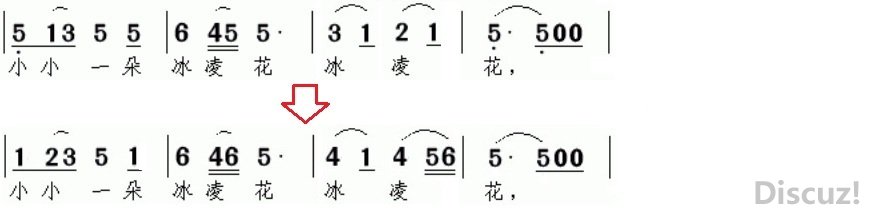

* t' T4 _/ s* d! E4��������Ϊ����һС�ں�벿����5��ͬ�����Ӳ����ף������������Ƚ��е�1�������ܳ������䡱�����������������1�ͺ����6�γ����ȴ����������ӵ�ҡҷ�и�ǿһЩ�����⣬�ڶ�С���е�45����ij�46��������ɴ����ȣ���Ծ�и�ǿЩ��Ȼ��6�����5�Ǽ�����ϵ�����ɸи�ǿЩ��

" L* q7 d. t k/ ^, F��18

+ Y4 W: y3 I9 G3 F1 }0 h

1 n1 J4 w' u: r; _+ M* F5������־�������������5��������Ϊ��Ȼ�����飬������Щ�����ϵ����������Ծ��������ǰ��������������������Χ������5�����еģ���������Ϊ���Ľ�������������5��Ϊ�ã��������������������5����ô��ǰһС�ڵ������ƺ��б�ҪҲ�Ķ�һ�£���ô���أ���һ��ǰ�������5֮ǰ�������ص㣬������ĺ��������Ͽ����ڶ�С��ǰ�������������������Ľ��У���������ص�ѵڶ�С�ڵ����ɱ仯һ�¾Ϳ��ԣ�

; c% n# _' Z3 i��19

/ _$ ?# Q4 s, M8 y7 X

! D% N9 D8 ^3 S( r4 P- | ���������ĸĶ��������������Ͽ������������ǰ����һ����ǿ��˵�������Ӻ��������Ͽ���������һ����ʱ��ת������ԭ���������������ܵ������ܵĽ��С�

1 _1 B( |3 \/ k

& r. e) w) W7 K3 u ��Ȼ�����������ط��������ã������һС��ǰ�벿�ֻ������ü����ķ�ʽ123�������������ݳ�������һ����С���ֵ��������ˡ�, B. B& D( D3 @5 `$ _7 Y

��20

6 @ T [ Z5 Y5 t( d' _

|

|

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )