|

|

��������� ���� �� 2016-12-14 22:21 �༭ . X# v# s; X: [

, m& e5 v7 u6 k; ?$ h9 H! j2 x�塢�־�Ľṹ

' u' E2 o" W2 y' T) L, ^; n. N ������дһ�仰ʱ��������ֱ����ĩ���о�ţ��ܶ�ʱ����仰��ֳɼ���С���֣�ÿ���ֺ����Ƕ��ţ����Ҷ��������ľ���ʱ�����˶��ŵĵط�Ҳ���ж��ݵ�ͣ�١��־�Ҳ���������ص㣬�����־��ڲ�������ص㣬�־�Ľṹ��Ϊ���֣����ѽṹ������ṹ������ṹ��

1 Y' O& t6 H( |8 b

6 J6 L( M' o0 _. F$ i��1�����ѽṹ���־��ڲ����Էֳ�ƽ���������֣�ǰ�������ֳ�����ȣ����ɺͽ�����ͬ�����ơ�Ҳ���Էֳɲ�ƽ���������ֻ������֡��ݳ����ѽṹ�־��о���ж�����Ϣ�̣���������ƫ�ػ�Ծ��/ b2 n6 u A8 O5 W3 c2 d

: i, i$ x$ Z9 f' C) D" h: v( e

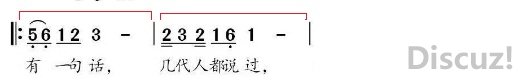

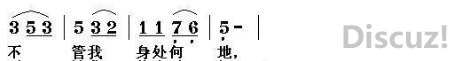

�硶��һ�仰��һ�衷������� ���������е��䣬��Ϊ�־��м���һ�������������ɽ��е���������ͣ�У��Ӷ�ʹ�־�ֳ��������֣�ǰ�������ֳ���һ��������һС�ڣ������ֵĽ���������ƣ���������һ��ƽ�����ѵ��־�ṹ��

3 P) C/ d# I0 a��10 Z: t6 U6 U0 T/ q

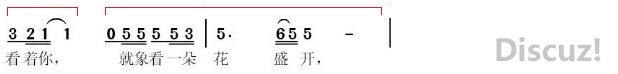

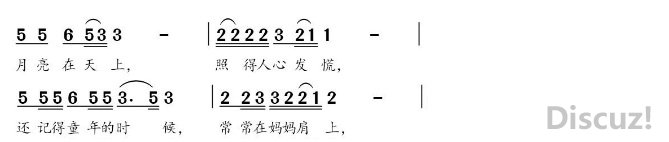

; m2 u/ J0 X) t& ^$ J! G& w% f ���硶��һ�仨�������¾����� ���������е��䣬����־�ֳ��˲�ƽ���������֣�ǰ�������ģ������ġ�

* F4 @8 ~9 ]! t5 v2 ~4 z��2

( {( E" L3 u9 F' p* p

c4 @8 d& r% W4 C) g2 q5 `0 z

c4 @8 d& r% W4 C) g2 q5 `0 z

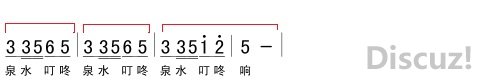

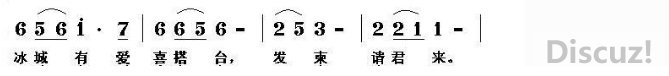

�ٱ��硶Ȫˮ�����졷�������Ǵ� ��Զ�����е��䣬����һ���ֳ��������ֵIJ�ƽ���ṹ��

9 [% B5 `- `& k1 z% R��3

" \9 C$ K3 W4 n8 c. v' ^- Y

) x( \ {0 O7 ]: s3 h ͨ�����漸������Ҳ���Կ������־�֮�����γɷ��ѽṹ���ܴ�̶������ʱ����;��о����Ҳ�кܴ�Ĺ�ϵ��9 q/ T9 k9 q. g! A! p

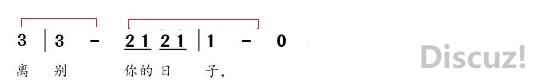

��1��ʣ���һ�仰�������˶�˵��

Q, A' y/ S+ H% u# H2 T7 H7 Y% U5 K��2��ʣ������㣬����һ�仨ʢ��

: p* R0 M6 s. W7 s# Y��3��ʣ�Ȫˮ���ˣ�Ȫˮ���ˣ�Ȫˮ������

5 T' ?. E" E# V( u4 q. X1 T% u0 ~4 G0 E: s1 D' b

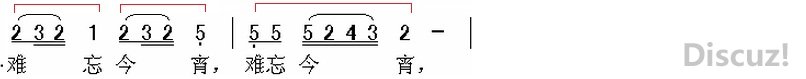

���һ���ʱ���û�о���У�������ģ����������ߵĿ�����ƣ�Ҳ�ܰ��־�д�ɷ��ѽṹ���硶���������ӡ������Ƽ�� ���������е��䣬��������������߱�����У��������һ�仰�����־�ȴ�Dz�ƽ���ķ��ѽṹ��

! P' q: b2 m- {: H0 }: g: }��47 Z6 F' |2 A) o. @, [ S4 s

) O7 t% S6 c s0 H

) O7 t% S6 c s0 H

��2������ṹ���־��ڲ��������ۣ�һ���dzɣ�����ϸ�֡��������־����������������ص㡣�硶�Ұ�����졷�������� ���پ������е��䣺. l4 `% q3 p" {, W

��5

1 h1 {7 M, A K" M

* Z1 _6 A5 s8 y0 r" F( P3 B��3������ṹ�����ǽ��ڷ���������֮��Ľṹ��ʽ�����з��ѵijɷ֣�Ҳ����������ء����ֽṹ���־������������͵��ص㣬���������ý϶ࡣ% E+ J6 b" x0 U$ |$ r% N% a4 J

�硶ǧ��һ����ͷ��������� �Ϸ������е��䣺��һС�ڴ�ǿ���ϵ�3ʱֵ�ϳ��������������־䣬����֮�������2����һ���������ã���ǰ�������������������ʹ�����־����������ζ��

6 i6 _) ]7 ~8 F# |) b; {��62 [. @- x4 G2 m; ^" z' Z

$ S( q6 A' ^$ j& |7 S C! \. @) S �ڸ����й��ֶ�����÷����־䣬��ʹ���ɽṹ��ɢ�����գ������ֶ��ʹ�������־䣬������ʹ�����Ե��������������ʶ���÷��ѽṹ������ṹ�������ã���ʹ�������������������Ӳ���塣

$ d( O* {' ] ?+ F) A& D �硶������������������� ���� ���������е�ǰ���䣺

- @; S6 [; o w8 X��7; w7 V8 ]1 p0 f; w$ I& K

5 Y$ W- ]0 T9 ]9 Z

5 Y$ W- ]0 T9 ]9 Z

�������־��У�ǰһ���־��Ƿ��ѽṹ����һ��������ṹ�������ȷֺ������־����ӷ������ȽϷ�������ϰ�ߣ����Ժܳ��á��ڸ��д���У����¾���ȷֺ�����ʽҲ�����֣�����ʫ����ʦ�ĸ�ʡ����ǹ���������ǰ���䣺����Ҷ�죬��ݻƣ����������磬���Ͼ��Ƿ��ѽṹ���¾�������ṹ�������������Ͽڣ������������ʣ��������л����Ȼ��д���ȷֺ����������־䡣) ?( u; V3 Z+ X& h, ]6 t: a

" P- M9 E* ]1 T) ~+ j, O/ c ���������Ȼ�����ã���������ú�����Ч��Ҳ�ܺá��硶�����а��ξ����������Ƽ�� ���پ������е������ľ䣬�Ͼ�������ṹ���¾��Ƿ��ѽṹ��

6 q/ O m0 ~ U��8( c9 l+ W7 U# N" U' J4 W

* q7 a% Q8 k2 w9 L0 T7 G7 ~0 j( X �ȷֺ���������������������ӷ������ڸ��������о���ʮ����Ҫ�����ü�ֵ�������������־�������ʹ�ã�Ҳ������һ���־��ڲ�ʹ�á��硶������������������� ���������е������ȷֺ�����ǰ�����ѣ��������ᡣ

3 J5 g1 M% q6 R7 I��91 L" B/ L" A' i: t7 b

" P/ n9 f: Q8 o+ T# j$ G ���硶�ɺ��⡷����������裩������������֣�ǰ������ᣬ������ѡ�

4 G! f; Q# D9 ?# y2 }��10

# k: @, F: V; P5 |* L; f6 X$ ]

! {* Y+ i1 _ U1 X. h5 P. ^�����־������

3 Q! h/ V$ \# H k7 `/ `: e; H/ q9 }2 g

�ֶ�����һ���־�һ���־����Ӷ��ɵģ����ֶ��е����¾䣨ָ�ֶ��е�1��2�䣬3��4�䡣�������ȵȣ������������ӷ�ʽ��

+ w/ F! q" }; x1 L5 `$ S' h* h" ~5 C6 ^( ]) j" w9 b

��1���������������������־䳤����ȣ��־����������Ҳ��ȡ����������ӷ�ʽ�е������ӡ��硶ɽ������Ҳţ�������䳬�� ���پ�������ǰ���䣬�����־䶼����С�ڣ���������λ�ö�һ����Ҳ�������ģ�/ C5 A3 N3 `( s# W

��11

5 K& l9 Y6 g" d+ L* o0 C3 |

- ], T- G) j/ }

- ], T- G) j/ }

�������ӵ����¾���ԵúܶԳƣ�����о���ƽ�⡣

2 H8 {, J T# S" V$ n; Z; ~! T6 b3 x/ c/ c

��2���������������������־䳤����ȣ����Ͼ�������̣��¾�����������о��ǵ������ʱ��Ž����������������־����Ӻ����һ�����塢һ�����־䡣��и������ӡ��硶��Ե�����ֲ��� �Ϸ������е�ǰ���䣬���¾䳤����ȣ�������С�ڣ�����������λ�ò�һ�����������Ҳ��һ�����Ͼ������ģ��¾������ġ����ɸо����ڶ���ʱ�����и�ǿ��

& @& n& Y5 O# e, Y5 x7 Q$ ?+ q��12. E, B, O. g4 p8 I

( h+ C: {. w( Z

( h+ C: {. w( Z

�������������������������������������������ظ��䣨�������� ������������� �ظ��������������Ǹ����ظ��䡣Ҳ�����ظ��䣬�硶�����ɣ����ĵ��ᡷ���Խݴ� �Ƚ��������еĸ��䣺

+ s# L: T5 n: }7 y; l4 j9 F; W1 v��13& f, B7 t8 x* M1 k+ {

" @, p9 U/ W M7 R1 \1 P+ ] ���硶��ӡ������������ �Ƚ��������ܵĸ��䣬����һ�����ظ��䣺: H8 N2 @+ }) o. D- [& @, ^

��14

/ B: G, a6 m8 N# I

* D! l, ~2 a4 u* e0 N' D. ?

* D! l, ~2 a4 u* e0 N' D. ?

һ������һ���ֶε��������õ������ӻ����Ӿͻ��γ��ص㣬���һ�����е������ֶ����ò�ͬ�����ӷ�ʽ���ͻ��γɶԱȡ���������������⣬�������һ���������ġ��Ͼ���֮������

* k Y: X b3 L������������

3 f- p+ E8 n6 e& S. X��15

+ f7 Z' B5 h0 \& G; ?. ^

& E+ Z5 l" N# O

8 Q4 f* N. D* h. t, _3 R' Y. r: {***********************************************************************************************

- \1 r. E# x ~2 A ����ȥһ���Ƚϴ�ij��м����ѣ������Ƚ�����Щ���ݡ��´λ���˵�־䡪�������־䡣 |

|

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )