|

|

��������� ���� �� 2016-12-12 16:54 �༭ * o$ a- q* q, h& `/ d

) X6 h& b2 m0 b. S7 |* H, n

�ϸ������У�����˵��Ҫһ��һ��������������������ʱ��Ҫ��Щ��ʱ�������£������ϵ�����Ӽ�Ȼ����ͷ�����ð�;���ϣ�����ʳ���ˣ�������æ����֮ǰ������Ū�����ϵ�С����ںܶ������Ѿ����˴��������;��飬��������֪ʶ�����۾������⡣�����������ѻ���ϣ����ϸЩ��

' j' O- k! E' [- X* u

. p4 G4 F9 _8 y; V( O# k" @3 ^************************************************************************************************************************************

1 }1 t5 m( }5 I" C. ?/ }3 R�־���̬��һ�� ! z3 Q6 `0 B" V- Y/ {, j) c: Z: {

) a H6 q( Y# D1 t) m

һ�����������ɸ��־����һ���ֶΣ��������ɸ��ֶ���ɵġ��ñ�һƪ������һ��仰����һ�λ�������һ�ζλ�������ƪһ�������ڴ������רҵ��������˵�������ǿ���һ���ʱ�������ǰ�һ�����׳�һ���־䣬Ȼ�������½��С���������Щ������־�Ӧ���ǹ���һ��������С��λ�ˡ�

# \. A+ {: w, z9 R) b! \+ ^5 w! h0 Z! T$ p2 w1 w

�ڴ����רҵ�ĸ��������̲��У����ڸ������������ӡ���������ʼ���������ֵ���С���ɵ�λ���ñ�һ�仰���ֺʹ��顣���Ҿ��û���ֱ�Ӵ��־�ĸ�����̬����Ϊ�ã���Ϊ�ⲻ��������ҵ�������ߵ�ϰ�ߣ����ҡ��������Ķ�����Ҳָ���������������Ǽ���������ϣ�Ҳ������һ���ֽڻ�һ���־䡣���Խ������һ��ýϴ��ƪ��˵һ�¹����־�д�������⡣9 a6 E0 s: Q2 {9 m' @% a

% o% s) l) I/ xһ���־���ж� ) u6 {! y4 c1 q) l+ L

�����˽�һ��ʲô���־䡣�ܹ������ر���һ����˼��һ���������������Ƭ�ν��־䡣�־��൱����ѧ��Ʒ�е�һ�仰����ѧ��Ʒ�е�һ�仰�г��ж̣���ֽ���Ͽ����ӵ�һ���ֿ�ʼ��ֱ�����Ƿ����˾�ţ�����ж�һ�仰�����ˡ���ô��������������ж�һ������Ƭ���Dz���һ���־��أ��־���ж�ͨ����������־��

) F% V' t" }( | N5 k. x/ f; i5 x7 M; a5 O5 U

1����ĩ�������־��β���нϳ�ʱֵ������һ���������ӳ������ɾ�û�������������״̬�������߾ͱ��ˮƽ�ˣ������Ͼ������ɾ�ֹ�˵ĸо�����ͬ��������һ�仰���ھ�Ŵ�Ҫͣ��һ�¡���������ڴ�ҵ������бȱȽ��ǡ�

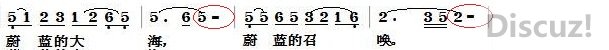

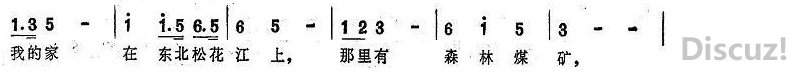

$ S$ t9 o) `5 \�硶ε�����ٻ������������� �����������е�ǰ���䣺�ڶ�����С�����������������ij�����˵���γ��������־䡣9 n" A0 u. Q4 }, g/ N$ S

��1

R, z+ d" y2 ~- D9 f) O

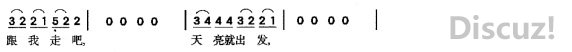

' o8 p; d0 N5 ]2����ĩ��ֹ���־�ĩβû�г��������нϳ�ʱֵ����ֹ������������ٶȽϿ죬���н�ǿ�ĸ����ﳣ�����硶�����ϼҡ������� �������е�ǰ���䣬�ڶ�����С���У���Ȼ�а�����ţ����ݳ���ֹͣ�˵ģ�* S; M9 p- u& m: m& Q: Y' c, G

��2

; `4 v/ ]. }% T8 I. y" j3 d

7 [0 T! {) ]6 W7 G) Z( A

7 [0 T! {) ]6 W7 G) Z( A

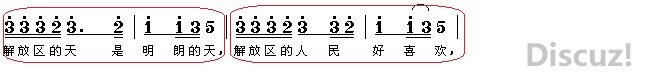

3�����ɻ�����ظ�����ʱ���ĩû�г�����Ҳû����ֹ����ǰ������ɻ�������ظ�����̬��Ҳ�ܷ�����־䡣���������ͨ��Ҳ�����ٶȽϿ졢���н�ǿ�ĸ����г��֡�- w' L% ?6 c& l" Q

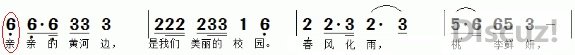

�硶��������졷����־�� ����

4 f- O9 X* D @* B��3

# R. ?- J1 F$ `

y8 M+ ^; b( _4 x# v8 A

y8 M+ ^; b( _4 x# v8 A

ʵ���ϣ���������������ǿ�����������ĩ�֡��족�͡���������Ӧ������5���ķ��������������ǰ�����Щ���������ķ���������ģ�ֻ������ϰ���ϣ��������ǰѶ���������ȫ�����ȿ����dz�������ʵ��һ��������������Եġ� Q- L" A# y3 y7 h! e( B

* i, s. \3 N/ K% l9 O

��������£�������һ���ʶ�Ӧһ���־䣬���������ͬ������������£����Dz��ո�ʾ��ܺ����ػ��ָ����־䣬��ô���ڴ�����ͬ��������£������־������������

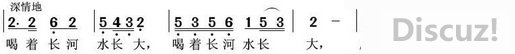

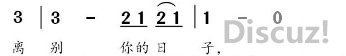

, l: T. ~9 V# P: `* ?1���������������ǡ��ϲ�������˼�����ǰ��������ϵĸ�ʰڷ���һ���־��С��硶�ƺ����Ҽҡ�����С�ִ� �信��������������ĵ�һ�־䣬�����־仮�ֵ������������ڵ���С�ڵġ������г�������������־�����С�ڣ�������־������������ʣ�1 |# o8 l9 y& f' b/ V6 f1 r- b

��4

' O) Q! K2 A5 y; V- A

& P7 e0 }% L/ l2 L4 t# E1 j

& P7 e0 }% L/ l2 L4 t# E1 j

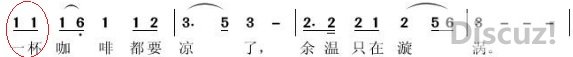

2�������һ������������֣������뵽���н������ǽ�ϣ��Ǹ����ġ�Ѫ��ɫ���֣�������һ��Ȧ�������Ƿ������������־�����������͵�ͷ�ˡ������������˰����Ͳ����෴�������ǰ�һ���ʲ�֣���Ӧ�������ϵ��־䡣�硶�����ǵ���˫���������� �����е�Ƭ�Σ������һ�䣺��С��������Ʈ����ˮ�С�����Ӧ���������ǰ��С�ںͺ���С���ڽ��������ظ��ģ����Կ��Կ���������С�־䣺5 C3 d7 I) ~2 u, E ]4 _2 J

��52 ^) m; J; G) O1 V2 u% o

6 ? x" k" v$ w' j2 r$ `�����־�ij��� 6 u' B; w( O' n2 a

һ���־�ͨ�����������ϵ�С�ڹ��ɣ����ڴ����ܼ����е�����£�Ҳ������һС�ڹ��ɣ���������������ٶ�����4/4���ӵĸ����У������ٶ���������С���������ģ�ǿ����һ�γ��ֵ�ʱ��Ƚϳ�������־���Ȼֻ��һС�ڣ���������һ���־��ʱ�䡰�㹻�����ˡ�

* u& I% r* u$ h, }) _ 9 h: E7 L7 p$ G$ `9 q

����С������ͬ���ͳ��������ͬ���ʵ��־䣺/ e' _+ e2 V8 T, S8 X7 A

1���������־�������ͬ���ӵĶ����ġ���С�ڹ��ɡ������־���ص���ƽ�ȡ��ȳơ������־������̫��̫�࣬��������㿴һ�����ף����Ƿ������־䣬����Ͳ������ˡ�' e: Z% V8 ~ i* a4 e- P( `+ O

4 ^. b6 @8 M1 T \. y# I

2���������־䣺�������������塢������С�ڹ��ɡ��ص�����һ�ֲ��ȶ��Ķ��С��硶�ɻ����ϡ����ź��� ������ǰ���䣬������С�ڵIJ������־䣺( M& a7 c, p8 u; P% l! h

��6& g" a6 p' ]6 Z7 [

4 s5 {: \3 f5 a& L2 o4 D6 M0 t���硶�����塷������ ����ǰ���䣬������С�ڣ�Ҳ���ڲ������־䣺

6 L5 a7 x4 P) k. q; H��7

1 X" x4 f0 \- |

9 y! N% N9 g6 o; T- ]) \' v+ c2 _9 n7 W) k O

�е����ѻ��ʣ���ʼ˵��һ���־�һС�ڣ������ڷ������Dz������أ��������ڷ����ġ���Ϊֻ��һС�ڣ�����ɵ�λ�Ͼ͵ÿ������ˣ�һС�������ģ�����������Ƿ����ġ�

' a+ i) g' @$ C( ^( L- m! z2 @

W- s2 K$ |" ~, Z$ }$ n1 c ���е����ѻ��ʣ��ӷ������־��С�����Ͽ����ƺ���ż��С�ڹ��ɵľ;��з����ԣ���ô����С��Ҳ��ż������ô��Ϊ�������أ��š������������������������ȿȣ�����ɤ�ӣ�������

* Y3 N4 Z6 M3 K( Z7 K ƽ��ԳƵ���Դ��2����������֣��������ֻ�������������䣬��������һ��ƽ��ԳƵ������������������䣬�Ǿ�û�ж����������������ˣ����仰��һ�����ǽ�����룡��ʫһ�㶼���ľ��˾�ɣ��������ǽ�һ���������ſڰ�ʯʨ��Ҳ��һ�Զ���û��˭���ſڷ�����һ�����ʯʨ�ӡ��˷���Ů�������д��ۣ��շ���ҹ��һ�����ļ������������������������ƽ�⡣

4 y) t# o$ u$ d7 ?2 P ������һ�¶����ƣ��ٱ������ҵĵ��Բ���ϵͳ����ǰ������32λ�ģ�����ǰ��16λ�ģ�����һ�㶼��64λ�ģ�ϸ�ĵ������ܻ����ƶ�����ô��32һ��������64�ˣ�����ͨ��˵��������������һϵ�����־�����Զ�ܱ�2������ȥ�����ԣ�8�����������10����Ӧ����16��������32��64��128.�����������������2��ô���������ö�����˵�������ԣ�Ŷ�����˻����Ϸ����ѣ��������ԡ����Ƿdz���һ�����˼��# Y3 o' {: L6 \# J: \; C

( o7 R, Y# u! ^3 H

����˵����������ԺͲ������Ե�������ָ����־��С����������ص�Ҳ�������ֶ��ڵ��־������������ǹ����־��С���������ǹ����ֶε��־�����һ��˵���������Ҫ�Է�����Ϊ�����������־�Ϊ������ʱ��̫���������������ƣ�ͣ������һ�������ܰѲ�ͬ���ȡ���ͬ��̬���־����ϣ��������ã��ܻ�öԱȸУ���ʹ��Ʒ�����塢��������

: @9 o) M% R h/ ^( u& n% G. q) W. a+ u/ R$ H' g$ D

�����־����ʼ " a r/ {! F f

ʦ���������ij���������˼������һ��һ�۵ġ�����9 A3 p0 Q1 B; v+ N& m9 x0 }

ͽ�ܣ�Ŷ������������ʱһ�߰�������һ�ߵ����ۣ�

& ]/ i+ w3 R2 y1 t7 Nʦ����С�����ӣ�����۱�����Ϸ���е�˵��������ǿ�ģ��������ģ�˵��һ��һ���������������н��ࡢ���ż���������һ�߸ɻ��ȥ������ 2 l0 q+ X8 P* T w9 b' z/ l8 R% ?' _

/ ^: C, P- U$ e }3 i- C p m �־����ʼ��̬�����֣�+ `6 J& l( [ ?# |6 R+ a5 z5 V

1������䣺�־�ĵ�һ�����ڰ�ͷλ�ó�������ͨ����˵��ǿ����ǿ�����־����ƽ�ȵ��ص㡣�硶�ഺ������������� �ϰ����������䣺6 i9 [( ~ C, b1 k' r# [1 b& z

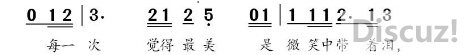

��8

! Y, c5 b( U, B! z

6 [2 {4 ^9 w3 {% j4 S! t�硶Ϊʲô���ĵ�������ô�ࡷ��������� �������������䣺

4 q& ^. i) J7 G/ q" f" o0 E2 i��9

) V: F- ^2 Q. G/ l/ e8 j

: r! c7 N8 J3 F6 `$ `3 c. S. A4 m2 x" K

: r! c7 N8 J3 F6 `$ `3 c. S. A4 m2 x" K

�־���ʼ��ǿ����ͨ��������1-4���֡�( w% \& J+ O, \8 `* P: t

r) t, w9 S6 a2 t

2������䣺�־��һ�������ڰ�ǰ��������ͨ����˵���������������ȣ���ʱһ���֣���ʱ���������ϣ�λ�ò�������ʱ�ڰ�ǰ����λ�ϣ���ʱ�ڰ�ǰ��ǿλ�ϡ���������ǿ�Ļ������ģ�ǰ����Ϊǿλ�������Ϊ��λ��- _. w8 [4 p, y7 x' ~) f. w# E

�硶���������ӡ������Ƽ�� �����������䣺����һ���֣�ǿλ��- x5 z/ Y1 c& r) z* [2 j

��10/ o0 O, W( @6 P4 J% N/ u& [ f( C

) v% n3 @/ w; s# J! I�硶��ˮ����Ư��������� �����������䣺���������֣���λ��; ~8 O8 g7 B2 B! M0 P2 V* l; ^5 I

��11% p; e. O% b, e" |8 G

9 k+ n8 B' Z6 ~

9 k+ n8 B' Z6 ~

���һ���˵���վ�������˵���������ĸ߲��ߣ�����ȷ����������Ա��и����������ˣ���ô�������ĸ߲��߾����ȷ���ˡ�ͬ���ĵ��������������Ͻ���ǿ�ģ����γ�һ�ֳ����������Ͼͺ�����ͻ��ǿ���ϵ��֡�������������ص㡣6 [9 B4 j; G" O9 b }

3 s* L. m5 z: Y+ }* R5 j3������䣺������ͷ����ǿ�ĵ���λ������ͨ����˵��ǿ�ĺ�����𡣾��в��ȶ��ĵ��ص㣬��һ�ִ�Ҷ����벽�ߣ���ȴ���˱��˽ź���ĸо������ǣ������Ǵ���λ��ʱֵ��Զ̣��������ģ������������Ĵ����Ӻ���������ǿ�������ԡ�3 [7 [/ |7 H) a8 w6 g* l- }

�硶ľ�����������������Ĵ� �Ϸ��������䣺�������Ľ������½������ص�֮һ������ⲻ˵������һ���������������ô����ʱֵ���ķ�����������ں���˷�������Գ���Щ����ô���������Ͳ���������������ô�ɴ����䣺$ c7 M6 { I- @) s5 E6 W

��12) s7 Q$ V$ q! h' e5 t0 l; u0 L

% b3 C; y' C: F( W# \/ U6 B ���ֶ���ÿ���ʵĸ�ʽ������ͬ��ǰ���£���ȷ���˸��������ʼ״̬���������־���ʼ״̬Ҳ����ͬ�����ǽ����һ�ֹ��Թ��ɣ���ϸ���ݻ��ں�������ӽ�������������ǰ���־�����ʱ��������ò�ͬ���־���ʼ��̬����������ÿ���ʵĴʸ���ϴ�ʱ������ʹ���ɸ����������������ף�Ҳ��ʹ��ʵ����ݱ����������ϸ������С��������ֲ�ͬ��ʼ��̬�ڸ����о��ܻ������ӡ�3 [& a2 d0 p0 g0 U

�硶���¾������������ﺺ�� ����������ǰ����:( h1 D, w- M0 t% m' d5 D# a( R

��13( u& g+ a) A6 A6 u/ t

4 k$ q+ O2 l B6 v/ L��һ���������𣬾��г������á������������ٻ������ڶ�����ǿ�ĺ������ʹ�������ǵġ��������ɴ����䣬��������ˮ����������ǿ�����Ե��Ƚ������������ĸ��ķ��������ܺõ�ǿ��ͻ���ˡ��л����塱�ĸ��֡�7 Z" z$ `+ \. y4 S e

) a* @: g0 Q9 s. p0 G( ]5 k

�ġ��־���ս�

# N7 D6 B. h+ }$ M* b ���־���ж��У�����֪���־�Ľ�β�����dz���������ֹ���������ϳ���ͣ�ٸС�����˵���־��ս������ʵ����ָ�־��и�����һ�����ֵ���λ��̬����Ϊ���������

0 w/ ~& ]3 n* Z6 D3 \+ N- Q( s3 \! m- I: G+ e F! k! w

1�������ս���Ǵ�ͳ���������ս���ʽ�������֣�

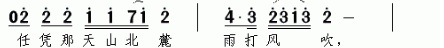

# U& N, Y5 m. @; S' [. Z�����ս�־������һ���ְ���С�ڵĵ�һǿ���ϣ��ڸ����ӣ�������������ǿ�ĵ����ӣ�����£�Ҳ�����ڴ�ǿ���ϣ���4/4�ĵĵ����ģ�6/8�ĵĵ����ġ��硶����������ǰ�ߡ���Ҷ������ �信��������ǰ���䣬���һ������С�ڵĵ�һǿ���ϣ� M0 B/ v+ ^4 _5 O$ E- t

��14

1 D3 L- }, p7 D) x1 z6 \

; Z9 t) h! m2 ^- u1 z+ n

; Z9 t) h! m2 ^- u1 z+ n

�硶�ɽ֮��������ǿ�� ���Ѻ�������ǰ���䣬���һ������С�ڵĴ�ǿ���ϣ�0 A$ }8 x4 J4 K* V5 ]( D' G

��15

" w4 u- Z6 C, e

. Q; v2 X# H2 T- m1 |7 j8 v, O: {

. Q; v2 X# H2 T- m1 |7 j8 v, O: {

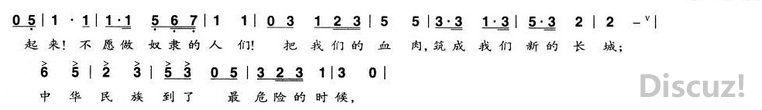

˫���ս�־�����������֣����־����С��ǿ�ĵ�ǿλ��ʼ�������������λ�ϻ������ϡ��硶���������ˡ������Ĵ� �Ϸ��������䣺6 c' Q& f3 J9 L4 a

��166 S' m4 b% c1 f- z+ b, h. g

- X; |( ]5 J( c

- X; |( ]5 J( c

��������������Ҫ���־������ս���ʽ�������־��ж��ĵ�������־����ʱ����Ϊ�����ܼ����У��־����һ����Ҳ���Է��������ϡ���������־���ж�����2 ]5 D- Y8 Y: t. a' A& f

8 A& J6 V5 Z) v% ~1 b& ~/ k2������ս�����������ս�Ļ����ϣ����־����һ����ǰ�����ƣ�ʹǿ��λ��ת�ƣ��������ȶ��ĸо���# F) u4 m1 S/ M$ _

ǰ���ս�־����һ���֣���ǰ�����ĵ���λ�ϳ��֣����������Ķ������á��硶��ǧ������С����ȫ���� ���ǿ����

3 x' i: P% a/ x0 ?% y( f7 G��17

" F p0 P9 A, I

9 }9 ~: q/ B E: z2 Q

9 }9 ~: q/ B E: z2 Q

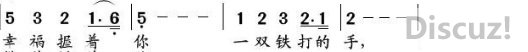

�����ս�־����һ��������λ�ϳ��֣�ʹǿ���ĸо�������һ�£����������ɵ����á��硶���������ˡ������Ĵ� �Ϸ������еĵڶ��䣺. b8 O: M0 j4 ?/ v- B% L; \

��18

, J+ ]& A2 E) Z5 C" E

& o9 ^5 \/ ] g Y+ z& a9 x' Vǰ�᳣���ٶȽϿ����������ã�����ǿ���У����Ƴ����ٶȽ�������������ã�����ǿ����С�

8 d, M, B, B& t6 \7 s+ K- N6 @8 m) `% `/ x" ?

�־��������ս���ʽ���Ǹ��������г��õľ䷨������һ��˵���־�Ӧ�������ս�Ϊ��������ս�Ϊ��������ʵ�����ǡ�������á������ս������ȶ����ص㣬�ϸ����У�����ս�ȶ������Խϸ����У����������ʽ���־�佻�����ã��ɲ���ǰ���־��ڽ�������ϵĶԱȡ������������������ˡ���ǰ���䣬ǰ���������սᣬ����DZ���ս�ĺ��ơ����硶��������������÷�� ���������е����䣬ǰ���������սᣬ����DZ���ս��ǰ�ᡣ/ T/ _- r% R* r' e# [& \

��19

9 G( z4 @, ]: g' r/ S% d @

x7 |; L. q6 {9 |

x7 |; L. q6 {9 |

��Ͻ��������������ݣ���������һ�������������ס�����������6 N3 t/ }5 K7 G

1���־䳤�ȶ��Ƿ����Եġ�8 x6 S7 ~* Z& [' f

2���־����ʼ�ж���䡢����䡢�����������ʽ��

3 p! S5 f/ I% u) A, |3���־���ս�������������սᣬ�е��֡�˫���սᣬҲ�б���ս��ǰ�ᣬ�������ٶȽϿ죬û�к����սᡣ

E# n) A( ~9 A A1 ]" ]4���ر�˵�����ǣ��ڵ�һ�ν���ǰ��С�ڵijĴʡ�������ԭ�������û�У������������У���������С�ڳĴʺ�һ�ֶι���16С�ڣ�������ʹ����ṹ�Եúܷ������ɶ��о�Ҳƽ���ˡ�

4 z Y3 c) a( x( J- @9 [: S������������������2 J6 N4 |' _" H" ~! n

��20

9 Q x, c6 F- Y# s* L6 p

& x- N* ?5 ^4 Z# J) k3 X

& x- N* ?5 ^4 Z# J) k3 X

|

|

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )

|С����|�ֻ���|������ԭ��������̳����

( ��ICP��05006521��-2 )